|

L'ultimo bombardamento

E’ facile, direi umano, durante le annuali ricorrenze, natalizie e

pasquali, riandare con la mente al passato, specie quando si va più

innanzi con gli anni. Ricordiamo volti familiari da gran tempo

scomparsi, piccoli eventi legati ad una Messa di mezzanotte o ad un

tripudio di festose campane, doni fatti o ricevuti, un uovo di Pasqua

particolare per la sua sorpresa o un Natale riccamente imbandito.

Ma, fra tanti ricordi, per me le feste natalizie sono legate a qualcosa

di triste, anzi tragico o tragi-comico se volete ( se avrete la pazienza

di andare avanti); è come se proprio di quell’anno non potessi

liberarmi: la fine del ’43 e l’inizio del ’44.

Già

questa data è indicativa, il penultimo Natale di guerra con i suoi lutti

e dolori, stragi e bombardamenti. Ma, in fondo per noi siciliani la

guerra era già finita, in agosto le truppe anglo-americane avevano

completato l’occupazione dell’Isola e bene o male si tornava a vivere e

a sperare che almeno per noi fossero finiti le angosce dei bombardamenti

e il terrore delle rappresaglie tedesche che già avevamo sperimentato,

anche se ancora da alleati. Ma, a parte questo, il resto era di uno

squallore desolante: macerie dappertutto, fame e miseria, in molte zone

della città mancavano acqua e luce, non si avevano notizie di parenti e

familiari rimasti dall’altra parte. Riuscire a fare almeno un pasto

al giorno era una impresa ardua e così pure procurarsi carbone o

medicinali indispensabili. Ma si ricominciava a vivere; come dopo

un diluvio, poco a poco, la vita riprendeva, si reagiva, si era scampati

alla guerra, bisognava farcela. Si viveva di espedienti, ci si

arrangiava col mercato nero, molte famiglie sopravvissero vendendo tutto

quello che avevano di prezioso o comunque che si poteva vendere: prima i

gioielli di famiglia, poi il corredo gelosamente custodito fino ad

allora nelle casse foderate di raso trapunto, poi i mobili, le pellicce,

i servizi di bicchieri e di piatti e antichi doni di nozze anch’essi

gelosamente custoditi, infine anche coperte e materassi di lana. Già

questa data è indicativa, il penultimo Natale di guerra con i suoi lutti

e dolori, stragi e bombardamenti. Ma, in fondo per noi siciliani la

guerra era già finita, in agosto le truppe anglo-americane avevano

completato l’occupazione dell’Isola e bene o male si tornava a vivere e

a sperare che almeno per noi fossero finiti le angosce dei bombardamenti

e il terrore delle rappresaglie tedesche che già avevamo sperimentato,

anche se ancora da alleati. Ma, a parte questo, il resto era di uno

squallore desolante: macerie dappertutto, fame e miseria, in molte zone

della città mancavano acqua e luce, non si avevano notizie di parenti e

familiari rimasti dall’altra parte. Riuscire a fare almeno un pasto

al giorno era una impresa ardua e così pure procurarsi carbone o

medicinali indispensabili. Ma si ricominciava a vivere; come dopo

un diluvio, poco a poco, la vita riprendeva, si reagiva, si era scampati

alla guerra, bisognava farcela. Si viveva di espedienti, ci si

arrangiava col mercato nero, molte famiglie sopravvissero vendendo tutto

quello che avevano di prezioso o comunque che si poteva vendere: prima i

gioielli di famiglia, poi il corredo gelosamente custodito fino ad

allora nelle casse foderate di raso trapunto, poi i mobili, le pellicce,

i servizi di bicchieri e di piatti e antichi doni di nozze anch’essi

gelosamente custoditi, infine anche coperte e materassi di lana.

Anche mia madre dovette arrangiarsi per sfamare tre

figlie ed una nipote di pochi anni; all’alba si metteva in fila per

prendere un po' di latte, poi correva dove si diceva che avessero

macellato un cavallo e vendeva mobili della casa e faceva piccoli

lavoretti di rammendo alle truppe alleate che avevano requisito il

palazzo di fronte. I militari ricambiavano con forme di pane bianco come

da anni non avevamo più visto, con carne in scatola, la famosa

“corned-beef” e marmellate e cioccolata il cui sapore avevamo

dimenticato e mia nipote di appena tre anni non aveva mai conosciuto.

Nessuna notizia di mio padre, militare in Grecia e di conseguenza

nessuna rimessa di denaro. La situazione era veramente grave ma mia

madre non si perdeva di coraggio e ogni giorno riusciva miracolosamente

a dare da mangiare a pranzo e a cena. Pranzi e cene a base di patate,

carote, peperoni e melanzane, legumi talvolta qualche uovo, carne e

burro quando ce li davano gli inglesi e pasta e pane, pane e pasta

sempre pasta e pane.

Si avvicinava Natale, un Natale diverso, un Natale pieno di promesse pur

nel buio del momento; era il primo Natale da liberi, era caduto il

fascismo e per noi era finita la guerra anche se erano svanite le

speranze di una fine generale di essa; speranze che si erano accese e

subito spente all’annunzio dell’armistizio. “La guerra continua”. Era

stata una doccia gelata ma per i siciliani comunque era veramente finita

la guerra e bisognava comunque festeggiare il Natale.

Per giorni e giorni parlammo del cenone o meglio del cenino, giacchè non

si poteva pensare a grandi cose ma almeno qualcosa che non fosse la

solita pasta e patate o pasta con i broccoli. Di carne o pesce manco a

pensarci, cacciagione era pura utopia solo il pensiero e allora?

“Faremo le pizze alla catanese!” Decise mia madre che non si

perdeva mai d’animo e con questa decisione che ci faceva venire già

l’acquolina in bocca, si mise a caccia di farina, dopo avere venduto

l’anello di rubini, ultimo di una serie che aveva già preso la via

dell’esilio. E dopo la farina, si procurò della “tuma” e delle acciughe

e aspettammo la sera di Natale; pregustavamo già il sapore delle pizze

che avevamo quasi dimenticato. Di pomeriggio, mia madre cominciò ad

impastare ed eravamo tutte intorno a lei a vederla di nuovo come un

tempo armeggiare con la farina, l’acqua, il matterello e poi stirare la

pasta, modellare le forme, riempirle con il formaggio, le acciughe, il

pepe, chiuderle, aspettare che lievitassero. Non sarebbero state certo

le gustose pizze d’anteguerra, poiché, non riuscendo a trovare farina di

frumento, mia madre si era dovuta accontentare di farina di ceci. Ma

sempre farina era.

I ngannammo

il tempo dell’attesa giocando a tombola con dei pezzetti di carta ( i

legumi erano una merce troppo preziosa) ma alle otto non resistevamo più

e ci trasferimmo di nuovo in cucina per riempirci gli occhi prima dello

stomaco delle croccanti pizze; c’era anche Bobby, il bastardino un po’

vecchiotto accucciato fra noi che stavamo in piedi, sperando che qualche

bocconcino cadesse anche per lui. Poverino! Anch’esso aveva sofferto la

fame nei primi tempi della guerra, poi si era fatto furbo e fra gli

accampamenti tedeschi prima e quelli alleati dopo non aveva certo

sentito i morsi della fame come noi. Comunque quella sera era là ad

aspettare e la sua attesa fu premiata perché un pezzetto di farina

fritta si era staccata dal resto e mia madre gli e la gettò. ngannammo

il tempo dell’attesa giocando a tombola con dei pezzetti di carta ( i

legumi erano una merce troppo preziosa) ma alle otto non resistevamo più

e ci trasferimmo di nuovo in cucina per riempirci gli occhi prima dello

stomaco delle croccanti pizze; c’era anche Bobby, il bastardino un po’

vecchiotto accucciato fra noi che stavamo in piedi, sperando che qualche

bocconcino cadesse anche per lui. Poverino! Anch’esso aveva sofferto la

fame nei primi tempi della guerra, poi si era fatto furbo e fra gli

accampamenti tedeschi prima e quelli alleati dopo non aveva certo

sentito i morsi della fame come noi. Comunque quella sera era là ad

aspettare e la sua attesa fu premiata perché un pezzetto di farina

fritta si era staccata dal resto e mia madre gli e la gettò.

Quale fu il nostro stupore nel vedere Bobby dapprima annusare con

sospetto il boccone poi decisamente rifiutarlo e girarsi disgustato

dall’altro lato. Ci guardammo in faccia, perplessi: Bobby rifiutare

qualcosa! Inaudito!

Un atroce sospetto si fece strada in noi: che non fosse farina di ceci?

“Assaggiamo questa” Disse mia madre con voce tremante. Prese una pizza

pronta, la divise in parti uguali, ce ne porse i pezzetti, li portammo

alla bocca con mano esitante e subito li sputammo per terra: era

farina di mandorle amare!

Dio, Che atroce disinganno! Ci vennero le lacrime agli occhi per la

delusione, la rabbia, la fame. Ma non c’era niente da fare. Cenammo con

del pane raffermo e la tuma che riuscimmo a recuperare estraendola dalle

pizze. Fu questo il mio primo cenone da “liberata”.

Ma ciò che veramente ha reso indimenticabile quelle “feste”, fu proprio

ciò che accadde l’ultima notte dell’anno e per qualcuno fu purtroppo

l’ultima in assoluto.

Mia madre non poteva rassegnarsi all’idea di essersi fatta ingannare e

ne fece una questione di puntiglio di preparare le pizze con tutti i

crismi; ancora sentivamo in bocca il sognato sapore delle pizze

trasformarsi in tossico; così si mise alla ricerca di farina, vera

farina di frumento e ancora una volta ripetemmo il rito di assistere

alle varie fasi: guardare mia madre impastare, aspettare che

lievitassero, giocare a tombola ( con la testa al prossimo festino ) e

scherzavamo fra noi, quasi a dominare il nervosismo e l’intimo timore di

un’altra delusione.

Comunque all’orario solito passammo in cucina, mia madre aveva già

acceso il carbone, mise la padella di ferro con la sugna; rivedo ancora

oggi la scena. Sembravamo come i pastorelli del presepe: io appoggiata

con le spalle al muro e le braccia sul manico di scopa, mia sorella Elda

con la figlia in braccio stava di fronte a me e l’altra mia sorella Ada

era appoggiata alla scaletta di legno che portava in soffitta; Bobby,

come al solito accucciato al centro. Gli occhi di tutte erano fissi

sulla padella da dove mamma toglieva gocciolanti le pizze, dorate e

fragranti. Stava per finire di friggere le ultime due pizze quando

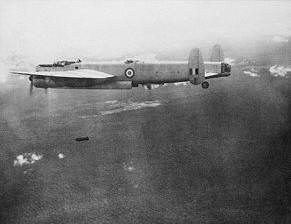

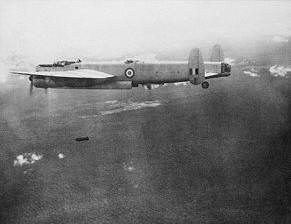

sentimmo da lontano un rombo di aereo avvicinarsi ma non vi facemmo

caso. Ormai la guerra era finita, che potevamo temere?

E invece in un attimo avvenne il finimondo. Prima la picchiata

dell’aereo, poi un sibilo lancinante, un fragore infernale vicinissimo,

la casa sembrò sobbalzare, poi schiantarsi, vetri vennero giù, fumo,

polvere,puzza di bruciato, poi silenzio. Un silenzio terrificante,

mostruoso. Come di morte. Ci guardammo increduli di essere ancora vivi.

Poi non si capì più nulla. Grida, Urla disperati, Fuggi-fuggi per la

strada. Eravamo come paralizzati. Eppure mia madre ebbe il sangue

freddo di scolare le ultime pizze. Dopo, solo dopo, corse al

balcone, dopo avere spento le luci e ci affacciammo tutte al balcone: a

poche decine di metri un palazzo sventrato bruciava mentre urla disumane

invocavano soccorso. Dal palazzo di fronte, occupato dai militari

scozzesi, giunsero subito barelle, cinque morti, altri feriti. Tornammo

tristemente dentro e mangiammo le nostre pizze che ci seppero più amare

di quelle di Natale.

La verità su quel bombardamento non si poté mai sapere. Chi aveva

sganciato quella bomba? Si disse che erano stati aerei tedeschi

accodatisi ad aerei americani ma i tedeschi non arrivavano più a quelle

distanze già da parecchi mesi; si disse pure e fu la versione più

accreditata, che era stato un aereo americano con pilota ubriaco a bordo

che voleva festeggiare il nuovo anno e pare che anche l’aereo fosse

precipitato in mare. Forse un’avarìa? Chissà.

Insomma quei poveri morti non hanno mai saputo perché

sono morti e i catanesi non hanno mai saputo chi sia stato l’autore

dell’ultimo bombardamento: un Tedesco o un Americano?

|

Già

questa data è indicativa, il penultimo Natale di guerra con i suoi lutti

e dolori, stragi e bombardamenti. Ma, in fondo per noi siciliani la

guerra era già finita, in agosto le truppe anglo-americane avevano

completato l’occupazione dell’Isola e bene o male si tornava a vivere e

a sperare che almeno per noi fossero finiti le angosce dei bombardamenti

e il terrore delle rappresaglie tedesche che già avevamo sperimentato,

anche se ancora da alleati. Ma, a parte questo, il resto era di uno

squallore desolante: macerie dappertutto, fame e miseria, in molte zone

della città mancavano acqua e luce, non si avevano notizie di parenti e

familiari rimasti dall’altra parte. Riuscire a fare almeno un pasto

al giorno era una impresa ardua e così pure procurarsi carbone o

medicinali indispensabili. Ma si ricominciava a vivere; come dopo

un diluvio, poco a poco, la vita riprendeva, si reagiva, si era scampati

alla guerra, bisognava farcela. Si viveva di espedienti, ci si

arrangiava col mercato nero, molte famiglie sopravvissero vendendo tutto

quello che avevano di prezioso o comunque che si poteva vendere: prima i

gioielli di famiglia, poi il corredo gelosamente custodito fino ad

allora nelle casse foderate di raso trapunto, poi i mobili, le pellicce,

i servizi di bicchieri e di piatti e antichi doni di nozze anch’essi

gelosamente custoditi, infine anche coperte e materassi di lana.

Già

questa data è indicativa, il penultimo Natale di guerra con i suoi lutti

e dolori, stragi e bombardamenti. Ma, in fondo per noi siciliani la

guerra era già finita, in agosto le truppe anglo-americane avevano

completato l’occupazione dell’Isola e bene o male si tornava a vivere e

a sperare che almeno per noi fossero finiti le angosce dei bombardamenti

e il terrore delle rappresaglie tedesche che già avevamo sperimentato,

anche se ancora da alleati. Ma, a parte questo, il resto era di uno

squallore desolante: macerie dappertutto, fame e miseria, in molte zone

della città mancavano acqua e luce, non si avevano notizie di parenti e

familiari rimasti dall’altra parte. Riuscire a fare almeno un pasto

al giorno era una impresa ardua e così pure procurarsi carbone o

medicinali indispensabili. Ma si ricominciava a vivere; come dopo

un diluvio, poco a poco, la vita riprendeva, si reagiva, si era scampati

alla guerra, bisognava farcela. Si viveva di espedienti, ci si

arrangiava col mercato nero, molte famiglie sopravvissero vendendo tutto

quello che avevano di prezioso o comunque che si poteva vendere: prima i

gioielli di famiglia, poi il corredo gelosamente custodito fino ad

allora nelle casse foderate di raso trapunto, poi i mobili, le pellicce,

i servizi di bicchieri e di piatti e antichi doni di nozze anch’essi

gelosamente custoditi, infine anche coperte e materassi di lana.  ngannammo

il tempo dell’attesa giocando a tombola con dei pezzetti di carta ( i

legumi erano una merce troppo preziosa) ma alle otto non resistevamo più

e ci trasferimmo di nuovo in cucina per riempirci gli occhi prima dello

stomaco delle croccanti pizze; c’era anche Bobby, il bastardino un po’

vecchiotto accucciato fra noi che stavamo in piedi, sperando che qualche

bocconcino cadesse anche per lui. Poverino! Anch’esso aveva sofferto la

fame nei primi tempi della guerra, poi si era fatto furbo e fra gli

accampamenti tedeschi prima e quelli alleati dopo non aveva certo

sentito i morsi della fame come noi. Comunque quella sera era là ad

aspettare e la sua attesa fu premiata perché un pezzetto di farina

fritta si era staccata dal resto e mia madre gli e la gettò.

ngannammo

il tempo dell’attesa giocando a tombola con dei pezzetti di carta ( i

legumi erano una merce troppo preziosa) ma alle otto non resistevamo più

e ci trasferimmo di nuovo in cucina per riempirci gli occhi prima dello

stomaco delle croccanti pizze; c’era anche Bobby, il bastardino un po’

vecchiotto accucciato fra noi che stavamo in piedi, sperando che qualche

bocconcino cadesse anche per lui. Poverino! Anch’esso aveva sofferto la

fame nei primi tempi della guerra, poi si era fatto furbo e fra gli

accampamenti tedeschi prima e quelli alleati dopo non aveva certo

sentito i morsi della fame come noi. Comunque quella sera era là ad

aspettare e la sua attesa fu premiata perché un pezzetto di farina

fritta si era staccata dal resto e mia madre gli e la gettò.